AI判定

2022年03月06日

羽生選手の来シーズンは

北京オリンピックが終わったのは先々週の日曜日、

今日でちょうど2週間経ちました。

その直後から、信じられないようなウクライナでの戦争が始まり、あの北京でのオリンピックが幻だったかのようにも感じられます。

優勝こそ逃しましたが、4回転アクセル初認定という成果を得たことは、ある意味金メダルよりも歴史的な価値は大きく、人々の記憶の中に残ったのもまた羽生選手だったという結果になりました。

羽生選手は、ケガの治療のため、世界選手権欠場となるので、彼の今シーズンはもう終わったということになりますね。

もう仙台に帰り、ケガの治療と、精神的な疲れを癒すことに専念してくれていればいいなと思います。

来シーズンがどうなるのか、今はまだ全く分かりませんが、予想されているISUのAI判定導入が実際はどのようなものになるのかも、羽生選手の進退に影響する可能性があるのではないかと思うのです。

本当にジャンプの回転数やエッジエラーが正しく判断されるAI判定が導入されるのであれば、

それによって、羽生選手の卓越したスケート技術がどのように評価されるのか、ファンとしてはもちろん知りたいですが、誰よりも一番知りたいのは、自分でモーションキャプチャを身に着けて実験を繰り返した羽生選手自身だと思うからです。

正式には6月にタイで開かれるISU会議で決定されることになっていますが、それがはっきりするまでは、羽生選手の今後については発表されないような気がしています。

ルール改訂案はその他にも、多岐にわたっているので、来シーズンからはフィギュアスケートのあり方が劇的に変わる可能性もありますね。

ルール改訂は最初は先シーズンに予定されていたものの、ISUが羽生選手のオリンピック3連覇を阻むためにAI判定を含めたルール改訂を北京オリンピック後まで延期したのではないかという疑いは心の中からなくなってはいません。

であるならば尚更、羽生選手にはここで現役引退をするのではなく、AI判定を取り入れたジャッジングでは採点がどのように変わるのか、見極めてほしいという気持ちがあります。

羽生選手は卒論を元にした紀要の中で、現状のルールの適用やジャジングについて、かなり踏み込んで書いているので、まだお読みでない方がいたら、是非原文をダウンロードしてお読みいただきたいと思います。

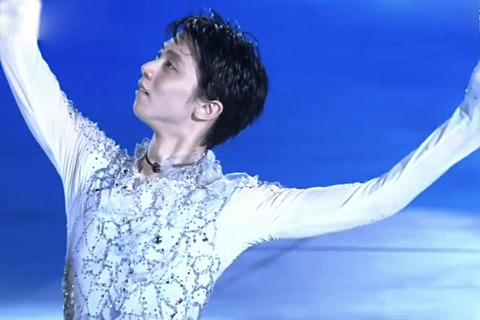

まだ、北京オリンピックの動画は生々しくて、なかなか見る勇気が出ないので、あえて昨年の全日本の『序奏とロンド・カプリチオーソ』と『天と地と』は毎日のように観ています。

こんなに素晴らしい演技が、新ルールでどのように採点されるのかは興味深くもあり、楽しみでもあります。

しかし、この2つのプログラムも、新ルールで演技時間が共に3分30秒に制限されたりしたら、持ち越すことはできなくなるわけで、それはとても残念なところです。

本当に美しい演技、目に、心に、焼き付けておきたいです。

羽生選手は会見で今後の活動について聞かれたとき、「フィールドは問わない」と答えていましたが。

アイスショーも採点に拘ることなく、思うように表現できる場でもありますね。

足首が完全に治癒したら、夏ごろにはまたアイスショーに姿を見せてくれたら嬉しいですね。

既に4月のスターズ・オン・アイスのチケットが販売されていますが、羽生選手の出場はないと思われます。

とにかく昨年のスターズ・オン・アイス最高だったので、あれ以上のSOIは考えられません。

北京のEX練習での過去プログラムのおさらいが、まるでContinueのようだったので、2018年の平昌オリンピック後の第1回に続き、北京オリンピック後の今年は第2回Continuesが開かれることの暗示ではないのかと、心密かに思ってみたりもして・・・。

そうだったらいいのにな、っていう程度なのですが。

羽生選手のエキシ練習動画

— haruru🌸ハルヨコイ🌸 (@aoitori1207) March 4, 2022

「NIKKOの科技坊」様より

ノートルダム・ド・パリhttps://t.co/goShl6lo1S

パガニーニの主題による狂詩曲https://t.co/03PnkIlC2N

ホワイトレジェンドhttps://t.co/mxE1no8Fm9

他にも色々出して下さってます✨

綺麗だしありがたし👏

また結弦くんに会える日を楽しみに、毎日が過ぎていきます。

ウクライナ情勢、一日も早く解決の糸口が見つかりますように。

お読みいただきありがとうございました。

人気ブログランキング

ブログランキングに参加しています。

【最近の記事】

・プルシェンコさんの本当の気持ちは

・今月も雑誌ラッシュ・ウクライナで原発攻撃

・同時通訳の仕事

スポンサーリンク

2022年03月03日

遅すぎるAI判定導入

#羽生結弦 提唱の「AI採点システム」を国際スケート連盟が導入へ、早ければ今春からテスト #フィギュアスケート https://t.co/dlq4XMn7t7

— 東スポ (@tospo_prores) March 1, 2022

国際スケート連盟(ISU)が、フィギュアスケートで羽生結弦(27=ANA)も研究に携わっている人工知能(AI)による採点システムを導入する方針を固めた。

ロシア放送局「マッチTV」は「ISUが、フィギュアスケートのジャッジに人工知能や拡張現実を使用する方針だ」と報道。AIによる採点システムを運用するための特別作業部会がすでに開発を進めており、公式大会での導入を決定した。

AIによる採点システムでは、主にジャンプの着地の際に生じるねじれの程度や、ジャンプを始める際にに空中の回転に移行する前に選手が氷上でねじりを生み出す動きなどを詳細に分析する。

運用開始は早ければ今春の大会から試験的に行われるが、ウクライナにおける軍事侵攻のため計画が来季にずれ込む可能性もあるという。

採点システムへのAI導入は羽生の悲願でもある。早大在学中に採点のAI化に積極的に取り組み、卒業論文では「フィギュアスケートにおけるモーションキャプチャ技術の活用と将来展望」を発表。自らの全身にセンサーをつけてジャンプの感覚を数値化した。フィギュア界のスーパースターのこうした動きがISUにも影響を与えたと指摘されており、まさに羽生の力でAI採点が実現することになりそうだ。

ISUを動かした羽生の影響力により、より公正な競技環境に期待が高まる。(東スポWEB)

この東スポの記事を読んで複雑な気持ちになってしまいました。

ISUがようやくAIをジャッジングに導入するらしいということですが、ISUはこれまで、ジャッジングの改正と見せかけて、実は改悪をしてきたという実績がありますから、今回もこれを手放しで喜ぶ気持ちにはなれません。

AIは、「主にジャンプの着地の際に生じるねじれの程度や、ジャンプを始める際にに空中の回転に移行する前に選手が氷上でねじりを生み出す動きなどを詳細に分析」するとのことですから、プレローテーションやアンダーローテーション、”q”判定にAIを取り入れるということでしょう。

ただし現時点ではどこの会社のどんなソフトを使うのかも不明で、本当に正確な測定が可能かどうかも分かりません。

それに、これまでのことを考えれば、「ISUにAIによる採点システムを開発・運用する能力」が果たしてあるのか疑問に思ってしまいます。

「公式大会での運用も決定した」といいますが、実際にいつから使用されるのでしょうか。

そこまで開発が進んでいるということは、かなり前から準備は初めていたはず。

であれば本来は北京オリンピックで使えたはずです。

それを避けたのは、羽生選手の技術的優位性を怖れていて、もしAIを導入したら、ISUが望んでいた選手を優勝に導くことができないかもしれないという懸念があったからではないかと考えてしまいます。

「運用開始は早ければ今春の大会から試験的に行われるが、ウクライナにおける軍事侵攻のため計画が来季にずれ込む可能性もある」というのもおかしな話です。

今春の大会と言えば、今シーズンは3月21日から始まる世界選手権モンペリエ大会しかないわけですが、「ウクライナにおける軍事侵攻のため計画が来季にずれ込む可能性もある」とは全く理解できません。AI導入とウクライナ問題にどんな関係性があるのでしょうか。それとこれとは全く関係ありません。

勘ぐって考えれば、羽生選手が来シーズンは引退する可能性があるから、そこで初めてAI採点を一部で導入しようと考えているのでは、と思えてしまいます。

羽生選手は卒論でフィギュアスケートのAI判定をテーマに取り上げ、

「フィギュアスケートにおけるモーションキャプチャ技術の活用と将来展望」を書いたのですが、これがISUに影響を与えたかどうかは不明です。ISUが羽生選手の論文で考えを変えたとはどうしても信じられないのです。

ISUにはISUの何か思惑があってのことでしょう。ただし、羽生選手がAI判定を真っ向から取り上げたことで、もうそろそろISUも何らかのポーズをとらないと、ファンを含めフィギュア界の世論が許さないという風潮は感じたのかもしれません。

羽生選手の論文を要約した早稲田大学人間科学部の紀要論文(PDF)はこちらから読めます。

東スポがこの件を記事として取り上げてくれたのは評価したいと思いますが、実態はまだ何も明らかでないということなので、ぬか喜びは禁物かなと思っています。

羽生選手が来シーズンも競技生活を続けてくれるかどうかは今はまだ分かりません。

しかし、私の中では羽生選手がエキシビションの後の会見で、「僕の今後も含め、自分の中でけじめがついていないところもある」と発言したことが頭の中に残っていて、4Aの史上初認定でも彼はまだ満足しきっていないのではないかなと思うので、ちょっとだけ期待してしまうところはあります。

AI導入で、羽生選手のジャンプと他の選手のジャンプが本当に正しく判定できるのかどうか見てみたい気持ちもあります。

来シーズンは大幅なルール改定もあり、ショートプログラムとフリースケーティングという2つのプログラムの規定も変更され、技術重視プログラムと表現重視プログラムになるということも耳にします。

羽生選手が世界選手権欠場となった今、心と体を癒しつつ、来シーズンの開始まで色々な可能性を考えて、ゆっくり未来計画を練ってほしいなと思っています。

どんな選択でも、羽生結弦の未来は光に満ちているでしょう。

春めいた日も多くなり、

今日はひな祭り。

「春よ、来い」が観たくなります。

北京EX動画:https://youtu.be/bCneueTDBaU

お読みいただきありがとうございました。

人気ブログランキング

ブログランキングに参加しています。

【最近の記事】

・LOTTEの新聞広告

・誇りを掴みました

・ハーネスで4A降りていた!

スポンサーリンク

2021年04月29日

スケートに対する愛ゆえに

前記事に続いて、羽生選手の論文について。

羽生選手の論文を読んで思うのは、彼がこの論文を書いた動機はフィギュアスケートに対する愛なんだなということ。

羽生選手は技術的にも、表現者としても、これまでにない革命的な仕事を成し遂げてきたと思います。

そして今、ジャッジングシステムの抜本的な改革に対しても研究と提言を始めました。

それは誰かに対する批判や不満ではなく、愛するフィギュアスケートが正しく評価されていないということに対する苦しさゆえではないでしょうか。

それは愛していればいるだけ、重く心にのしかかってくるのだと思います。

怒りが無いというのとは違うと感じます。怒りはあると思います。当然です。

しかし、羽生選手の素晴らしいのは、怒りを現実を変える努力に昇華できるところです。

いい加減なジャッジングをこれ幸いと利用して、良い点を稼ごうなどということは全く無縁の羽生選手なればこそ書ける論文です。

バカらしいと思うかもしれないが、

真の革命家は偉大なる愛によって導かれる。人間への愛、正義への愛、真実への愛。

愛の無い真の革命家など想像できない。

(チェ・ゲバラ:1964年国連総会出席のためにニューヨーク滞在中、インタビューでの質問“革命家にとって重要なことは?”に応えて)

フィギュアスケートの革命家としての羽生選手の論文執筆は、

「フィギュアスケートに対する愛」なのだと思いました。

論文の最後の参考文献の欄に、富士通の「AI自動採点システム」が記載されています。

2年以上前の過去記事になりますが、このことについて書いていましたので、再掲させていただきました。

◆2018年11月23日

【そろそろAI採点*国際体操連盟の英断】

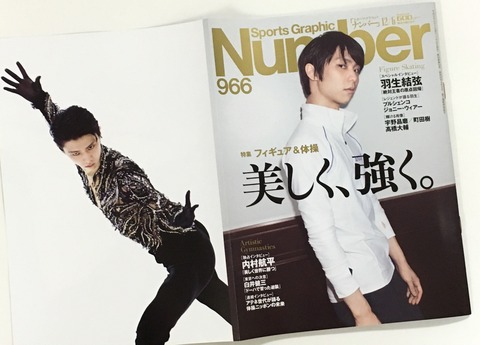

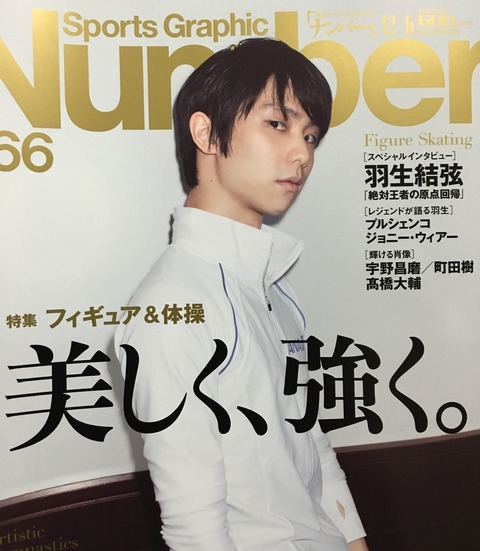

Number 996のタイトル、「美しく、強く」

「強く、美しく」ではなくて。

ここに編集部の意図が表明されていると感じました。

フィギュアも体操も、技の難度を競いながら美しさも求められる競技です。

しかし美しさと言うのは判定する側の美意識によるもので、100人いれば100の美意識があると思うので、それを正しく点数化するのは至難の業。

では、せめて技に関しては正しい判定を求めたい。

そんな時、11月20日のNHK NEWSWEBで、国際体操連盟がAI採点を採用というニュースを読みました。

国際体操連盟 日本企業が開発の”AI採点”を採用

AIで採点するしくみは

富士通が開発した採点の支援システムでは、赤外線のレーザーを発する機器を使い、選手の体とその周辺の200万か所にレーザーをあてて、選手の動きを読み取ります。

これをリアルタイムで三次元の画像に変換して、その画像から選手の骨格の動きを読み取ります。

そして、AIがデータベースに記録されている過去の演技の正しい動きと突き合わせて、脚や姿勢が曲がっていないかなどを判定します。

この仕組みは富士通が独自に開発した技術で、去年から国際体操連盟とともに世界大会などでシステムの実証実験を行い、その精度を高めてきました。

当面は審判員の採点を支援するために用いられますが、富士通では東京オリンピックが開催される2020年をめどにこのシステムで自動的に採点する技術を確立したいとしています。

富士通の阪井洋之執行役員常務は「体操は、ほかのスポーツにくらべ動きが速く、それを正しく認識するのは大きなチャレンジだったが、やる意義が高いと感じている。今回の技術を使って今後はシンクロやフィギュアスケートなど採点が必要なほかの競技でも活用できる可能性があると考えている」と話していました。

また、デモで演技を行った日本体育大学の選手は「これまでは審判から見えているところを重点的に練習していました。このシステムではごまかしがきかないので怖い面もありますが、より公平に採点が行われるのはいいことだと思います」と話していました。

いよいよAI判定が採点競技の場に登場です。

国際体操連盟の英断です。

もうこの流れは止まらないはず。

人間でなければ判断できない部分はあるとしても、少なくとも技術に関してはAI採点を導入することで、これまでのような、ジャッジの恣意的な判断は排除されることになります。

実際問題として、いくら動体視力が優れていたとしても、1秒にも満たない時間で終わる技を正確に見分けて、全ての選手に平等なジャッジングをするのは人間の能力として無理だと思います。

しかも、フィギュアスケートの場合、現在ジャッジはリンクの一面にだけ並んで、全員が一方向からだけ見ているわけで、死角になる部分もあります。

つまり非常に不完全な判定態勢だと思ってきました。

しかしAI判定導入により、少なくともスケート技術に対するジャッジングは平等になるわけですから、勝者も敗者もわだかまりなく結果を受け入れることができるのではないでしょうか。

ファンとしても、不正なジャッジによる過小評価や過大評価への心配もなく、結果を素直に受け入れることができると思うのです。

しばしば腑に落ちないジャッジングによってイライラしてきた私は、羽生選手が現役の内に、一日も早く国際スケート連盟ISUも国際体操連盟に倣い、AI採点導入に踏み切ってほしいと願っています。

そこで、初めて、「芸術は絶対的な技術力に基づいたものである」という言葉が証明されるでしょう。

gifです。

羽生選手のこんな技術がAI採点でどんな評価が出るのか見てみたいのです。

(過去記事ここまで)

一日も早く、羽生選手の研究が実際のフィギュアスケートの正しい発展と公正なジャッジングに活かされて行きますように。

もう一度、早稲田リポジトリにリンクを貼っておきます。

羽生選手の論文はこちらから読むことがでます。(PDFファイルをクリックして下さい。)

できればプリントアウトしてじっくり読むことをお勧めします。

現在の国際体操連盟(FIG)と富士通のコラボレーションの進捗については、こちらのWEB記事もご参照ください。体操界はスケート界より遥かに進んでいます。

国際体操連盟の現会長は日本の渡辺守成氏です。

いつの日にか、ISUの会長が羽生結弦氏であることを妄想したりして。

最後までお読みいただきありがとうございました。

フィギュアスケートランキング

ブログランキングに参加しています。

スポンサーリンク

2020年06月10日

リモート試合は可能か?

まずはこのリモートコンサートをご覧ください。

東京フィルハーモニー交響楽団と子供たちによる演奏です。

これを見て凄いなと思いました。

最近リモートワークでもよく利用されているZOOMを使って、子供たちが各自の自宅で演奏して参加したのです。

まず最初に指揮者の映像が全参加者に配信され、それに合わせて自分のパートを練習し、本番では見事に全員が一致して、「運命第1楽章」を演奏することができたのです。

思わず拍手してしまいました。

これを見て思ったのですが、フィギュアスケートの試合もリモートでできるのではないかと。

選手は自国のリンクで滑走して試合に参加し、ジャッジもそれぞれ自国から選手の滑走を見てジャッジングします。

もちろん無観客試合となりますが、観客はそれぞれ自宅からライブ放送にアクセスして観戦することが出来るわけです。

どうせ元々ビデオカメラは1台しか設置していないのですから、ジャッジ席中央に1台のビデオカメラを設置し、その画面を大型スクリーンで映し出し、ジャッジはそれぞれの自宅なり、自国のスケート連盟のオフィスなりでジャッジングし、それをISUが集計すれば問題無いように思います。

かえって、ジャッジ間の無用な駆け引き、相談、連絡ができないことで、むしろ有益なこともあるかもしれません。

このようにすれば、選手もジャッジも国境線を越えて移動することなく、試合の実施は可能ではないでしょうか。

収益を上げることが必要ならば、リーズナブルな価格の有料のライブ配信でもよいと思います。

アリーナの大きさには関係なく、観戦したい人は世界中からアクセスして誰でも見られるというメリットもあり、人数の制限が無ければ、たとえば羽生選手が出場したりすれば、世界中から何万人ものリモート観客が押し寄せ、ISUもそれなりの利益が出せるのではないでしょうか。

良いことづくめだと私は考えたのですが、いかがでしょうか?

さらに言えば、こういう時こそAI判定が導入されていれば、技術面のジャッジングはAIに任せて、PCSの部分だけをジャッジが判定するという方法もとれたのにと、非常に残念に思います。

備えあれば憂いなし、と言いますが、コロナでこういう事態になったのをきっかけに、もういい加減AI導入に踏み切ってほしいものです。

でなければ、これから先、また同じような事態が起こるたびに試合不可能となってしまいます。

世の中が急速にリモート化されていく中で、スポーツもまたそこから逃れられないのではないでしょうか。

第4楽章(一部)も是非お聴きください。

街にはアジサイが目立ち始めました。

そろそろ梅雨入りですね。

ブログ訪問ありがとうございます。

フィギュアスケートランキング

ブログランキングに参加しています。1クリックが励みになります。

全ての画像、文の転載、引用はご遠慮下さい。

写真はキャプチャーしたもの、撮影したもの、感謝してお借りしたものです。

ご登録いただくとLINEに記事更新のお知らせが届きます。

2018年11月23日

そろそろAI採点*国際体操連盟の英断

Number 996のタイトル、「美しく、強く」

「強く、美しく」ではなくて。

ここに編集部の意図が表明されていると感じました。

フィギュアも体操も、技の難度を競いながら美しさも求められる競技です。

しかし美しさと言うのは判定する側の美意識によるもので、100人いれば100の美意識があると思うので、それを正しく点数化するのは至難の業。

では、せめて技に関しては正しい判定を求めたい。

そんな時、11月20日のNHK NEWSWEBで、国際体操連盟がAI採点を採用というニュースを読みました。

国際体操連盟 日本企業が開発の”AI採点”を採用

AIで採点するしくみは

富士通が開発した採点の支援システムでは、赤外線のレーザーを発する機器を使い、選手の体とその周辺の200万か所にレーザーをあてて、選手の動きを読み取ります。

これをリアルタイムで三次元の画像に変換して、その画像から選手の骨格の動きを読み取ります。

そして、AIがデータベースに記録されている過去の演技の正しい動きと突き合わせて、脚や姿勢が曲がっていないかなどを判定します。

この仕組みは富士通が独自に開発した技術で、去年から国際体操連盟とともに世界大会などでシステムの実証実験を行い、その精度を高めてきました。

当面は審判員の採点を支援するために用いられますが、富士通では東京オリンピックが開催される2020年をめどにこのシステムで自動的に採点する技術を確立したいとしています。

富士通の阪井洋之執行役員常務は「体操は、ほかのスポーツにくらべ動きが速く、それを正しく認識するのは大きなチャレンジだったが、やる意義が高いと感じている。今回の技術を使って今後はシンクロやフィギュアスケートなど採点が必要なほかの競技でも活用できる可能性があると考えている」と話していました。

また、デモで演技を行った日本体育大学の選手は「これまでは審判から見えているところを重点的に練習していました。このシステムではごまかしがきかないので怖い面もありますが、より公平に採点が行われるのはいいことだと思います」と話していました。

いよいよAI判定が採点競技の場に登場です。

国際体操連盟の英断です。

もうこの流れは止まらないはず。

人間でなければ判断できない部分はあるとしても、少なくとも技術に関してはAI採点を導入することで、これまでのような、ジャッジの恣意的な判断は排除されることになります。

実際問題として、いくら動体視力が優れていたとしても、1秒にも満たない時間で終わる技を正確に見分けて、全ての選手に平等なジャッジングをするのは人間の能力として無理だと思います。

しかも、フィギュアスケートの場合、現在ジャッジはリンクの一面にだけ並んで、全員が一方向からだけ見ているわけで、死角になる部分もあります。

つまり非常に不完全な判定態勢だと思ってきました。

しかしAI判定導入により、少なくともスケート技術に対するジャッジングは平等になるわけですから、勝者も敗者もわだかまりなく結果を受け入れることができるのではないでしょうか。

ファンとしても、不正なジャッジによる過小評価や過大評価への心配もなく、結果を素直に受け入れることができると思うのです。

しばしば腑に落ちないジャッジングによってイライラしてきた私は、羽生選手が現役の内に、一日も早く国際スケート連盟ISUも国際体操連盟に倣い、AI採点導入に踏み切ってほしいと願っています。

そこで、初めて、「芸術は絶対的な技術力に基づいたものである」という言葉が証明されるでしょう。

gifです。

羽生選手のこんな技術がAI採点でどんな評価が出るのか見てみたいのです。

ブログログ訪問ありがとうございます。

フィギュアスケートランキング

ブログランキングに参加しています。1クリックが励みになります。

☆全ての画像、文の転載、引用はご遠慮下さい。

写真はキャプチャーしたもの、感謝してお借りしたものがあります。